Vom Eisacktal ins Grödental – Die ehemalige Grödnerbahn (Grödentalbahn) von Klausen nach Plan nächst Wolkenstein

Allgemeines, Errichtung

Schon seit 1906 war man in der Region aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus (Tourismus, Gütertransport) bestrebt, von der Brennerbahn abzweigend eine Bahn ins Grödnertal zu bauen, einzig es scheiterte an der Finanzierung. Dann im 1. Weltkrieg ging es jedoch umso schneller, denn die k.k. Armee benötigte dringend eine leistungsfähige Nachschublinie für die Kämpfe in den Dolomiten gegen die Italiener.

So wurde in einer rekordverdächtigen Zeit von nicht mal 5 Monaten unter Einbeziehung von mehreren Tausend russischen Kriegsgefangenen die 31 km lange Schmalspurbahn (760 mm) von Klausen an der Brennerstrecke nach Plan im Grödner Tal in Anlehnung an die Pläne von 1906 gebaut. Die Rekordbauzeit war auch nur deshalb möglich, weil Teile der Infrastruktur provisorisch ausgeführt wurden, dh. Brücken wurden in Holzbauweise errichtet und erst in weiterer Folge ausgemauert. Auch wurde in St. Christina eine Spitzkehre errichtet und erst später in einen Kehrtunnel umgewandelt.

Wobei anzumerken ist, daß ein späteres „Upgrading“ der Strecke durchaus geplant war, denn es wurde beim Bau der Grödnerbahn Vorsorge getroffen sowohl für eine spätere Umspurung auf Meterspur als auch bezüglich einer Elektrifizierung der Strecke (leider geschah das nie).

Vom Endpunkt der Grödnerbahn in Plan aus wurden die Nachschublieferungen über ein Seilbahnnetz in die Stellungen weitertransportiert. Zeugnisse dieser „irren Schlachten“ im Hochgebirge finden sich auch heute 100 Jahre danach noch in Hülle und Fülle.

Nach einem Aufschwung der Grödnerbahn durch den zunehmenden Tourismus in der Zwischenkriegszeit verlor die nicht gerade leistungsfähige Grödnerbahn schnell den Kampf mit dem Automobil und wurde 1960 eingestellt. Auch wenn sie für den Alltagsverkehr heute nicht geeignet wäre, so wäre heutzutage die Grödnerbahn eine wahre Touristenattraktion für die Region. Schade.

Heute wird der öffentliche Verkehr ins Grödental mit Bussen der SAD (bspw. ab Bozen oder Klausen) abgewickelt. Das öffentliche Verkehrsangebot in Südtirol ist (2011) als sehr gut zu bezeichnen, wo man sich in Österreich oder Deutschland wahrlich eine „Scheibe“ abschneiden kann.

Ein paar Fakten zur Grödnerbahn (Ferrovia della Val Gardena)

![]() Eröffnet: 6. Februar 1916 (vgl. Brennerbahn 1867)

Eröffnet: 6. Februar 1916 (vgl. Brennerbahn 1867)

![]() Zweck: Ursprünglich rein militärische Bedeutung als Nachschublinie an die Dolomitenfront

Zweck: Ursprünglich rein militärische Bedeutung als Nachschublinie an die Dolomitenfront

![]() Errichter und Betreiber: k.u.k. Armee (Heeresfeldbahn), nach 1918 bis zur Stilllegung FS (Ferrovie dello Stato). Die Dienststelle für Trassierung und Bauarbeiten leitete 1915/16 Prof. Dr. Leopold Örley

Errichter und Betreiber: k.u.k. Armee (Heeresfeldbahn), nach 1918 bis zur Stilllegung FS (Ferrovie dello Stato). Die Dienststelle für Trassierung und Bauarbeiten leitete 1915/16 Prof. Dr. Leopold Örley

![]() Streckenlänge: 31 Kilometer bei 1.093 m Höhendifferenz

Streckenlänge: 31 Kilometer bei 1.093 m Höhendifferenz

![]() Traktion: Dampf (keine Dieselfahrten bekannt)

Traktion: Dampf (keine Dieselfahrten bekannt)

![]() Spurweite: Bosnische Spurweite 760 mm, eingleisig

Spurweite: Bosnische Spurweite 760 mm, eingleisig

![]() Max. Neigung: 51 Promille

Max. Neigung: 51 Promille

![]() Minimaler Radius: 38 Meter

Minimaler Radius: 38 Meter

![]() Maximalgeschwindigkeit: 18? km/h

Maximalgeschwindigkeit: 18? km/h

![]() Fahrzeuge: Zu Beginn aufgrund Lieferschwierigkeiten Leihmaterial von anderen österreichischen Strecken, danach vorwiegend Dampflokomotiven der Serie „K“, Naßdampf-Zwillingslokomotiven der Lokomotivfabrik Krauss & Comp. A.G. (Linz) mit vier Kuppelachsen nach dem System Klien-Lindtner. Bei einer Leistung von 150 PS erreichten sie bei Bergfahrt eine Höchstgeschwindigkeit von 14 km/h und bei Talfahrt 18 km/h.

Fahrzeuge: Zu Beginn aufgrund Lieferschwierigkeiten Leihmaterial von anderen österreichischen Strecken, danach vorwiegend Dampflokomotiven der Serie „K“, Naßdampf-Zwillingslokomotiven der Lokomotivfabrik Krauss & Comp. A.G. (Linz) mit vier Kuppelachsen nach dem System Klien-Lindtner. Bei einer Leistung von 150 PS erreichten sie bei Bergfahrt eine Höchstgeschwindigkeit von 14 km/h und bei Talfahrt 18 km/h.

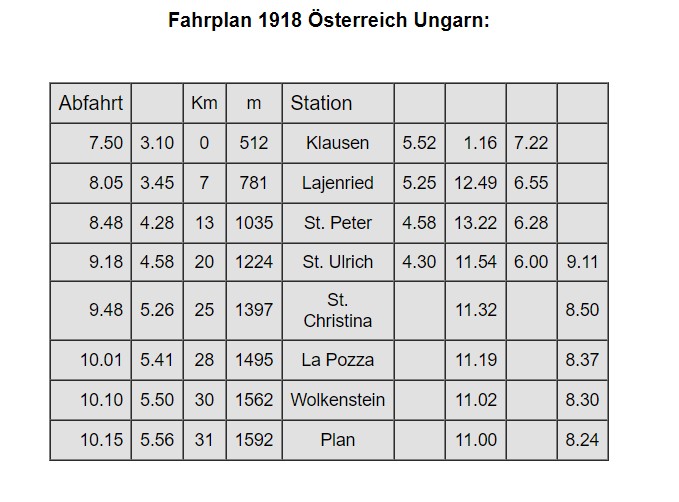

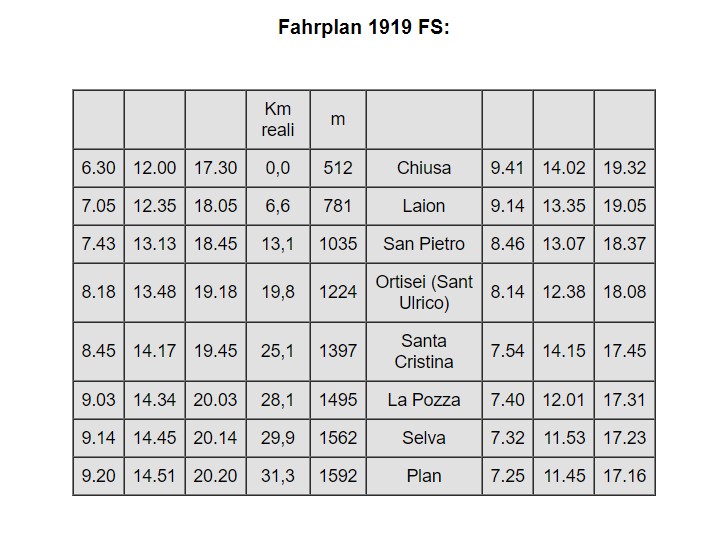

![]() Frequenz:

Frequenz:

![]() Die Fahrzeit Klausen nach Plan betrug dabei mehr als 2 Stunden (Fahrzeit auf der Straße heute ca. 30 Minuten), wäre also für den Alltagsverkehr deutlich zu hoch, allerdings für eine Touristenbahn im Nostalgieverkehr optimal

Die Fahrzeit Klausen nach Plan betrug dabei mehr als 2 Stunden (Fahrzeit auf der Straße heute ca. 30 Minuten), wäre also für den Alltagsverkehr deutlich zu hoch, allerdings für eine Touristenbahn im Nostalgieverkehr optimal

![]() Anschließende Bahnlinien / Übergang: Brennerbahn in Klausen (Chiusa)

Anschließende Bahnlinien / Übergang: Brennerbahn in Klausen (Chiusa)

Stationen der Grödnertalbahn

(Kilometerangaben ab Klausen / Chiusa in km sowie Höhenangabe in m über dem Adriatischen Meer Pegel Triest)

![]() Klausen (ital. Chiusa), Abzweigung von der Brennerbahn (0,0 km, 520 Meter über der Adria)

Klausen (ital. Chiusa), Abzweigung von der Brennerbahn (0,0 km, 520 Meter über der Adria)

![]() Lajen-Ried/Novale di Laion (6,81 km, 781 m ü.N.N.)

Lajen-Ried/Novale di Laion (6,81 km, 781 m ü.N.N.)

![]() St. Peter/S. Pietro (13,26 km, 1.035 m)

St. Peter/S. Pietro (13,26 km, 1.035 m)

![]() Runggaditsch/Roncadizza (17,0 km, 1.152 m)

Runggaditsch/Roncadizza (17,0 km, 1.152 m)

![]() St. Ulrich/Ortisei (19,93 km, 1.224 m)

St. Ulrich/Ortisei (19,93 km, 1.224 m)

![]() Inner-Riedl / Soplases (23,5 km, 1.340 m)

Inner-Riedl / Soplases (23,5 km, 1.340 m)

![]() St. Christina/S. Cristina (25,09 km, 1.396 m)

St. Christina/S. Cristina (25,09 km, 1.396 m)

![]() Fischburg (Regensburgerhütte)/Castel Gardena (27,0 km, 1.454 m)

Fischburg (Regensburgerhütte)/Castel Gardena (27,0 km, 1.454 m)

![]() La Pozza (28,1 km, 1.495 m)

La Pozza (28,1 km, 1.495 m)

![]() Wolkenstein/Selva (29,9 km, 1.562 m)

Wolkenstein/Selva (29,9 km, 1.562 m)

![]() Plan (31,41 km, 1.592 m)

Plan (31,41 km, 1.592 m)

Besondere Kunstbauten

Das mächtige Kehrvidakdukt in Klausen gegenüber dem Bahnhof der FS zur raschen Gewinnung von Höhe (gut erhalten), dann noch zahlreiche Tunnels und zahlreiche Viadukte. Tunnel und Viadukte werden teilweise heute durch die Straße genutzt.

Tunnel

Tunnel

![]() Gramphofen-Tunnel (92 m)

Gramphofen-Tunnel (92 m)

![]() Löchlgraben-Tunnel (83 m)

Löchlgraben-Tunnel (83 m)

![]() Flötzen-Tunnel (117 m)

Flötzen-Tunnel (117 m)

![]() Karlgraben-Tunnel (87 m)

Karlgraben-Tunnel (87 m)

![]() Kienbach-Tunnel (214 m)

Kienbach-Tunnel (214 m)

![]() Pfarrhaus-Tunnel (40 m)

Pfarrhaus-Tunnel (40 m)

![]() Kehrtunnel St. Christina (203 m)

Kehrtunnel St. Christina (203 m)

Denkmal zum Bau der Grödnerbahn

Oberhalb von Klausen ließ Feldmarschall v. Hötzendorf vom südtiroler Künstler J.B. Moroder Lusenberg ein Denkmal zur Erinnerung an den Bau der Grödnerbahn errichten. Die in späterer Zeit applizierte Bronzetafel weist in 4 Sprachen – deutsch, italienisch, ladinisch und russisch – auf die Geschichte des Bahnbaus hin. Die deutsche Inschrift lautet:

Dieses Denkmal wurde anlässlich des Baues der Grödner Schmalspurbahn von der 29. k.u.k. Eisenbahnkompanie beim Viadukt- Conrad von Hötzendorf (Generalstabschef der k.u.k Armee) errichtet. Es zeigt den österreichischen Reichsadler und war die erste Betonskulptur Südtirols. Der Entwurf und seine Ausführung im Jahre 1916 stammen von dem Grödner Künstler Johann Baptist Moroder Lusenberg (1870-1932).

Die Grödner Schmalspurbahn wurde während des 1. Weltkrieges als Nachschublinie für die Dolomitenfront in einer Zeit von viereinhalb Monaten erbaut. Dabei waren bis zu 10.000 Arbeitskräfte im Einsatz: 500 Zivilarbeiter, 3.500 Militärarbeiter und Soldaten sowie 6.000 vornehmlich russische Kriegsgefangene. Die Dienststelle für die Trassierung und die Bauarbeiten befand sich unter der Leitung von Prof. Dr. Leopold Örley. Die Bahnlinie war bis 1960 in Betrieb.

Relikte der Grödnerbahn – Grödner Bahnweg

Es finden sich noch einige Relikte von der Bahn, auch wenn durch den Bau der Straße, welche ab Klausen teilweise das Trassee der Grödnerbahn nutzt, einige Kunstbauten (Tunnel) vernichtet wurden oder nun Straßentunnel sind. Teile des Trassees werden als Rad-/Wanderweg genutzt, genannt der Grödner Bahnweg (La ferata de Gherdëina).

Als Relikte finden sich u.a.:

![]() In Klausen das Kehrviadukt sowie die Lokremise und Wohnhaus (verfallend)

In Klausen das Kehrviadukt sowie die Lokremise und Wohnhaus (verfallend)

![]() In St. Ulrich ein Tunnel sowie eine Denkmallok

In St. Ulrich ein Tunnel sowie eine Denkmallok

![]() In St. Christina der Kehrtunnel

In St. Christina der Kehrtunnel

![]() Denkmal i.A. Feldmarschall Conrad von Hötzendorf als offizielles Erinnerungs-Denkmal zum Bau der Bahn nächst Klausen

Denkmal i.A. Feldmarschall Conrad von Hötzendorf als offizielles Erinnerungs-Denkmal zum Bau der Bahn nächst Klausen

![]() Bahnhofsgebäude ?

Bahnhofsgebäude ?

Der Grödner Bahnweg im engeren Sinn mit diversen Schautafeln verläuft zwischen St. Christina und St. Ulrich (ca. 3,5 km), man kann aber schon am ehemaligen Endpunkt der Grödnerbahn in Plan die gemütliche mit wenig Steigung versehene Wanderung beginnen.

Überall sieht man im Grödner Tal Aufstiegshilfen in die Höhe ziehen, zahlreiche Gondelbahnen sind darunter, am interessantesten ist wohl die Raschötzer Bahn, eine Standseilbahn, die man in St. Ulrich besteigen kann, um hinauf auf die Raschötz zu fahren (2.144 m, Restaurant).

Nachfolgend ein paar Fotos von den Relikten in Klausen und vom Grödner Bahnweg:

Relikte in Klausen

Fotos vom Grödner Bahnweg

Labungstips in Klausen: In der Altstadt (Unterstadt) Restaurant Gasslbräu mit herrlichem selbstgebrautem Bier (helles, dunkles, Weißbier) und leckeren Speisen und gutes Preis-/Leistungsverhältnis); den Bahnhof Klausen direkt im Blick vom Gastgarten des Hotels Restaurant Bar Pizzeria Krone. Herrlicher Merlot aus der Bozner Gegend um 2. Euro das Achterl, gut gekühlt im passenden Glas).

Ein Besuch der authentischen Altstadt sowie des Klosters Säben oberhalb von Klausen (Gehzeit durch die Weinberge ca. 30 Minuten) ist jedem Besucher empfohlen.

Streckenbeschreibung (nach Hanns Barth)

So eng und düster auch der Schluchtspalt ist, mit dem das Grödental in Waidbruck, bewacht von der Wolkensteiner Trostburg, ins Eisacktal mündet, so frei und weitschauend ist die Zufahrt mit der Grödenbahn von Klausen herauf, die heute wohl die empfehlenswerteste Annäherung beim Besuch des Grödentales vermittelt.

Was zur Friedenszeit jahrelangen Bemühungen nicht möglich war, die zumeist an kleinlichen, lokalpatriotischen Bedenken scheiterten, das haben die Erfordernisse des Krieges kurz erzwungen. In knapp drei Monaten des Jahres 1916 ist die Grödenbahn betriebsfähig erbaut worden, wozu in normalen Zeitläuften sicherlich kaum die zehnfache Zeit gereicht hätte. Allerdings standen Arbeitskräfte in der Stärke einer kleinen Armee zur Verfügung (etwa 12000 Mann, darunter 8000 Kriegsgefangene), so daß bei einer Länge des schmalspurigen Schienenstranges von rund 30 km ungefähr je 1 Mann auf 2,5 m kam.

Als Hauptnachschublinie für die österreichischen Kampfstellungen im Col di Lana- und Marmolata-Abschnitt gedacht, wurde die Bahn, trotzdem nur strategische Gründe maßgebend waren, so rücksichtsvoll und unauffällig in die Landschaft hineingebaut, daß sie in keiner Weise ästhetisch verletzend oder störend wirkt, was man nicht von vielen Bahnanlagen wird behaupten können. Ja, ich wage sogar just ihren militärischen Zweck als Glück zu preisen; denn bei ihrer Wichtigkeit durfte sie dem Gegner nicht auffallen und mußte sich, so gut als möglich Deckung suchend, dem Gelände anschmiegen.

Von der Südbahnstation Klausen im Eisacktal (Seehöhe 521 m) ausgehend, führt die Trasse der Grödenbahn, trotz streckenweiser Maximalsteigung um 50 auf 1000 m in der Geraden durchwegs als Adhäsionsbahn mit einer Spurweite von 0,76 m erbaut, bis in den hintersten Winkel des Grödentales, nach Plan (1594 m) am Fuße des Sellastockes hinan und benötigte während des Krieges zur Bewältigung des Höhenunterschiedes von 1073 m zwischen Anfangs- und Endpunkt eine Fahrzeit von ungefähr 3 Stunden, einschließlich der Aufenthalte in den Wasser- und Kohlenstationen, die bei einem für später geplant gewesenen elektrischen Betrieb sicher kürzer geworden wäre.

Ursprünglich um alle Kämme und Riegeln biegend, alle Gräben und Mulden ausfahrend oder auf Holzbrücken übersetzend, wobei Minimalradien von nur 38 m recht häufig waren, wurde in den Jahren 1917 – 1918 ohne den regen Betrieb – täglich je zwei berg- und talfahrende Post- und Personenzüge außer mindestens je einem halben Dutzend Lasttransporte – zu hindern, die Strecke gediegen ausgebaut, Kurven gestreckt, alle Holzobjekte durch Stein- oder Eisenbauten ersetzt und selbst die Bohrung neuer Tunnels nicht gescheut, deren nunmehr ihrer neun zu durchfahren sind. Diese ganz bedeutende technische Schöpfung und der selbst im ungünstigsten Winter ununterbrochene Betrieb der Bahn, ein stolzes Verdienst aller daran Beteiligten, wurde als selbstverständliche Kriegsleistung ohne viel Aufhebens hingenommen, und es erscheint mir nur recht und billig, wenigstens den Erbauer, Oberst Julius Khu, den technischen Leiter, Prof. Leopold Örley, und den Betriebskommandanten, Hauptmann Dr. Michtner, hier zu nennen, damit man sich der Männer dankbar erinnert, denen man die ergötzliche »Bergfahrt« verdankt, die ich nun im folgenden schildern will, wozu ich empfehle, an der in der Fahrtrichtung rechts befindlichen Fensterseite Platz zu nehmen.

Östlich gegenüber der Südbahnstation Klausen, tiefer als diese gelegen, sind die Bahnhofanlagen der Grödenbahn aufgestellt und vor dem netten Stationsgebäude das winzige »Zügle«; alles klein und niedlich, oval umschlossen von dem ansteigenden Viadukt wie Spielzeug in seiner Schachteln. Und wenn sich der Zug in Bewegung setzt, hat man die lustige Empfindung, auf einem Ringelspiel zu sitzen, denn die Trasse umkreist, dabei sofort an Höhe gewinnend, die Bahnhofobjekte, die mit den dort etwa noch zum Abschied Winkenden, nicht wie sonst, kleiner werdend zurückbleiben, sondern langsam in die Tiefe zu sinken scheinen.

Wo die Ausfahrtsspirale zugleich mit dem Ende des Bogenviadukts an die östliche Talböschung gelangt, schlüpft der Zug gleich in den ersten Tunnel, und nach kurzem wieder zutage kommend, fährt man nochmals an dem unten sichtbaren Bahnhof vorüber; aber nun bereits auf der Lehnenrampe, entlang dem gartenartigen Gehänge mit stets umfassender sich entfaltendem Blick aus das Städtchen Klausen und der noch immer hoch ob dem Tale aus mächtigem Felssockel thronenden stolzen Klosterburg Säben darüber. Schon allein dieses erste Schaustück, von der Grödenbahnstrecke in günstiger Draufsicht sich darbietend, lohnte die Fahrt. Ein künstlerisch vollkommenes Bild, das mit seiner unberührt scheinenden mittelalterlichen Szenerie jedes malerisch empfindende Auge hoch entzückt und dem Sinn die von der Romantik Zauber verklärten Zeiten der Minnesänger oder, wie fast überall zwischen Bozen und Innsbruck, Heldenepisoden aus dem Jahre 1809 lebhaft in Erinnerung bringt, trotz der häßlichen, stimmungswidrigen Eisenbrücken über Eisack und Thinnebach. Darum freute ich mich immer, wenn der Zug in die nur kurz unterbrochene Doppelfinsternis des zweiten und dritten Tunnels untertauchte, weil mir nach der Ausfahrt bei der Übersetzung des Löchelbachgrabens im Rahmen seiner Hänge das schöne Bild ohne diese störenden Anachronismen besonders wirkungsvoll erschien, das nun der offene Durchstich eines vorspringenden Riegels, ursprünglich außen umfahren, leider allzu rasch entzieht. Und bis die Talsicht wieder frei wird, ist die günstige Zusammenstellung von Häusern, Kirche, Burg Branzoll und Kloster Säben schon verschoben, nur mehr im Rückblick sichtbar, um mit Kilometer 2, wo uns der düstere Schlund des vierten Tunnels aufnimmt, endgültig zu entschwinden.

Dafür ist hernach die Tagfahrt von unterirdischen Pausen auf längere Zeit frei und man überblickt ungehindert von der steil absinkenden Waldlehne, an der unser Zug schwer pustend hinankeucht, jenseits den langgestreckten, massigen Ritten, dessen kahle Almkuppen, oft noch bis spät in den Frühling hinein schneebedeckt schimmernd, samtdunkel niederwallendes Forstgehänge umkränzt, das, je näher dem Tale, desto mehr von kultivierten Rodungen, Gehöften und Siedlungen inmitten terrassierter Weingärten gesprenkelt wird, die besonders zur Herbstzeit, wann die Reben und die vereinzelten Obst- und Laubbäume farbig leuchten und brennen, ihm ein buntes Prachtkleid weben. Dazu im Tal unten als geschlängelter Doppelsaum der blinkende Eisack, die blanke Straße, die einander bald haschen, bald meiden.

Während der Zug den Bachlergraben überquert, verlockt uns ein schmuckes Gegenüber, das Dorf Vilanders, ebenso freundlich hinüberzulachen, denn heiter und froh ist der Grundton der Landschaft, die nun wie ein Wandelbild vorbeizuziehen scheint, indes wir stetig gleichzeitig vorwärts und aufwärts rollen.

Auf kühnem Viadukt über den Marzongraben fahrend, zeigt sich links oben auf der Böschung ein mächtiger, trutziger Adler aus Stein, der, ein starkes Säulenbündel umkrallend, scharf nach Süden späht – ein ehrendes Erinnerungsdenkmal für den unentwegt getreuen Warner vor Welschlands Tücke, Feldmarschall Konrad von Hötzendorf. Drüben am Rittenhang erblickt man die zahlreichen Einzelhöfe und idyllischen Siedlungen, wie Schloß Pardell, Dorf Sauders und nach der Trennungsfurche des Largenbaches Bad Dreikirchen, Briol und Barbian, die in rascher Folge auftauchen und vorbeiwandern.

Diesseits gestaltet sich gleichzeitig die Umgebung allmählich sanfter, die steile Waldlehne geht in Wiesen und Felder über, nach dem Kerschbaumgraben fahren wir im Gebiet von Außerried dahin, und bald entfaltet sich ein anmutiges Bild, das mich stets entzückt hat. Im Vordergrund ein malerisches Gehöft unter Obstbäumen, in der Tiefe Waidbruck, darüber wie ein kühnes Ritterprofil die Trostburg der Wolkensteiner und dahinter, scheinbar das Tal verschränkend, die Kulissen der wilden Porphyrschlucht des Kuntersweges, in der zwischen Ritten- und Schlernvorlagerungen der schäumende Eisack sich blinkend gegen Bozen windet.

Ob im Frühlingsprangen oder im Herbstesflammen, ob im Sonnenglast oder Mondeszauber, unter tiefblauem Sommerhimmel oder gigantischem Wettergewölk, im mildklaren Winterlicht oder bei farbenschwerer Föhnstimmung – immer bot es einen schönheitsgesegneten, wonnereichen Anblick, dieses Heimatsgefilde des Minnesängers Walter von der Vogelweide, durch das nun der Zug ins Grödental einbiegt. Frei und licht und freundlich ist hier oben die Einfahrt und nichts erinnert an die enge Gitterpforte, die von Waidbruck aus den Zugang in die düstere Mündungsschlucht des Grödenbaches vermittelt. Hoch an St. Katharina, dem schlichten gotischen Kirchlein vorbei, das inmitten von Rebendächern und Edelkastanien rechts unten einsam steht, und nach sechs Kilometer wackeren Pfauchens hält die Maschine die erste Schnaufrast am Pumpwerk vor dem schmucken Holzbau der Station Lajen-Ried, bereits 792 Meter hoch.

Dann geht die Reise weiter, an sanfter Lehne talein, durch die Ackerflur von Unter- und Oberried, halbwegs zwischen der 300 m tiefer in der Waldschlucht versteckten Poststraße und dem links oben, um ebensoviel höher, in aussichtsreicher Lage thronenden Dorf Lajen, das mit seinem, von rotem Zwiebelknauf gekrönten schlanken Kirchturm wie ein freskenartiges Deckenbild hell und leuchtend in kühner Perspektive in die blaue Himmelskuppel aufragt. Gegenüber am waldigen Rendebühel ist die einzige Siedlung dieser Talseite, das kleine Dörfchen Tagusens mit seinem vorgeschobenen gotischen Magdalenenkirchlein sichtbar und verrät als bescheidenes Aschenbrödel nicht, wie schön es sich von ihm nach Kastelruth wandern läßt und die Firne der Zillertaler feenhaft seinen Horizont begrenzen.

Den Türkgraben ausfahrend, eilt der Zug hernach am Plieger-Gehöft vorüber, vor dessen Haustür noch ein alter gotischer Tisch unterm Kirschbaum steht, und taucht, über den Torglergraben setzend, im fünften Tunnel wieder einmal unter die Erde. Bisher war trotz der hochgelegenen Einfahrt ins Grödental nichts von dessen gepriesener Dolomitenumrahmung zu sehen. Aber jetzt, wo wir wieder Zutage kommen und kurz nacheinander Flötzen- und Unterschutschen-Graben queren, öffnet sich jenseits zwischen Rendebühel und der steil abfallenden Vorlagerung des Puflatsch ein gestuftes Waldtal, worüber im Hintergrund der Schlern kühn seine Nordabstürze zum Hauensteiner Forst zeigt. Da ist er kein behäbiger Glatzkopf wie sonst zumeist, sondern ein richtiger Dolomiten-Herold in Gestalt und Farbe, der seine pralle Felsenstirne weist mit den grimmen Jägerfalten seiner Schluchten. Weil er aber seine eigentliche Gutmütigkeit nicht lang verhehlen könnte, duckt er sich rasch wieder, während wir den Prodlwartergraben ausfahren, hinter dem grünen Vorberg. Dafür späht aber beim Einbiegen in den Bühlergraben zum ersten Male des Langkofels Reckenhaupt über die waldigen Randkuppen der Seiseralpe auf den heranrollenden Zug. so mag ein Aar in seiner stolzen Selbstsicherheit auf eine huschende Maus niederschauen. Um so mehr, da das Züglein sich um einen Rücken in den Kühgraben l windend, flink im sechsten Tunnel verschwindet und kaum aus einem Steinbogenviadukt über dem Kühgraben II gesetzt, schon wieder im siebenten Tunnel unterirdisch vorwärts strebt.

Nach der Ausfahrtsbrücke über den Karlgraben mit anschließendem Steindamm führt die Trasse um den breiten Waldkegel herum, auf dessen Höhe, gute 200 m über uns, die noch unsichtbare Ortschaft St. Peter horstet, und leitet in den wilden Putzesgraben hinein. Hier, wo umfassende Lehnensicherungsmauern in dem steilen Rutschgelände nötig waren, reckt der Langkofel schon schärfer und andauernder sein kühnes Felsenantlitz empor.

Nachdem die von einem trutzigen Viadukt überbrückte, ungut aussehende Sohle der Wildwasserschlucht hinter uns liegt, pustet der Zug mühsam aus einer Steilrampe hinan und erreicht die zweite ebene Rast seiner Auffahrt, die Station St. Peter (1037 m).

In der nun zu überschauenden Talweitung, bezeichnend »Im Loch« genannt, erblickt man unten am schäumenden Grödenbach ein paar Hauser und Hütten, darunter das Brauhaus, wo auch der aus der vorüberführenden Poststraße früher ziemlich rege Verkehr gerne rastete. Dahinter, scheinbar das Tal abschließend, steht jenseits der Puflatsch hinter einem vorgelagerten, steil abfallenden Waldsockel; diesseits der Äußere Raschötz, als Eckberg im bisher breiten Scheiderücken zwischen den Tälern Gröden und Villnöß. Etwas unterhalb des rötlichen Raschötzgipfels, auf feiner kahlen Südabdachung, schimmert wie eine symbolische weiße Taube am Rande ob dem Abbruch der Torwände die Heiligkreuzkapelle; und von dort oben bis ins tiefe Tal hinab sieht man eines grausigen Bergsturzes Trümmer wirr durcheinandergewürfelt, obwohl bereits hochstämmiger Wald das einstige Unheil verbergen will.

Weit zurück in sagenhafte graue Vorzeit versetzt dieser Anblick, denn der Steinwall des geborstenen Berges hatte damals, nach alter Überlieferung, wirklich das Grödental abgesperrt und einen großen See aufgestaut, so daß einst der Saumpfad, »Heidenweg« genannt, der zur Römerzeit und im frühen Mittelalter eine Verbindung von Belluno mit dem Eisacktal vermittelte, wie heute die Bahn hoch über der Talsohle am Gehänge hingeführt und St. Peter wie Lajen zu Ortschaften an der Straße gemacht hatte.

Während der Zug nach Verlassen der Station mit tiefer Schleife die zwei Rafflgräben ausfährt, dann in rascher Folge die drei Kühgräben quert und am Gostner und Unterpisser-Gehöft vorbei sich dem Bergsturz nähert, sieht man im Rückblick links oben die Ortschaft St. Peter malerisch aufgestellt, mit ihrem hohen, gleichfalls einen Zwiebelknauf tragenden Turm wie ein Zwilling des schon weit talaus sichtbaren Dorfes Lajen erscheinend; und dahinter spreitet sich als duftig-blaue Folie das breite Rittnerhorn. Und man versteht nun die gegenwärtig so weltabgeschiedene Lage der beiden verhältnismäßig großen Siedlungen.

Wer nicht zu spät von der schönen Rückschau sich abwendet, kann noch etwas vom Anblick des im Zwickel zwischen Raschötz und Puflatsch bisher sichtbar gewesenen Langkofels und vom Hahnenkamm des Piz Chiavazzes, dem Südwestkap der Sella, erhaschen, ehe sie hinter Vorbergen der Seiseralpe entschwinden, denn nun fährt die Bahn quer durch die gigantischen Porphyrblöcke des Bergsturzes und senkt sich jenseits des Einschnittes im Bogen in den wildromantischen Kessel von Pontives. Bei einem malerisch verlumpten Haus, angeblich das älteste der Gegend, kreuzt das Geleise die Poststraße, um einträchtig zwischen ihr und dem zögernd im flachen Grund hinrauschenden Bach schnurgerade durch die Talenge zu laufen. Beidseitig dräuen mächtige Felsflanken, die aber trotzdem der Kultur tributpflichtig gemacht worden sind. Jenseits des Baches als Steinbruch, links entlang der Straße durch Kalköfen, Aufschriften, Malereien und eine Gedenktafel an erzherzoglichen Besuch. All dies konnte jedoch dem wasserdurchrauschten, zweifellos Seebecken gewesenen Felskessel seine wildernste Stimmung nicht rauben, die im wirkungsvollen Gegensatz zur unmittelbar folgenden Überraschung steht, ja diese noch steigert.

Bald trennt sich der Zug von der Straße, fährt auf einer Eisenbrücke über den Grödenbach und wie mit Zauberschlag verschwinden die engenden Felswände, ein lachendes Talgefilde öffnet sich, prangend in Sonne und Schönheit.

Auf schwellend ansteigenden Matten, anmutig hingewürfelt, stehen behäbige Höfe, bunte Häuser, saubere Hütten und inmitten zu höchst die rotgelbe, verschnörkelte Kirche von St. Ulrich. Der fast städtisch aussehende Hauptort Grödens tritt plötzlich in Sicht, umgeben von Wald- und Wiesengrün, überragt von den gebänderten Wänden der Setscheda und dem Pitschbergkegel, Vorposten der Geißlerspitzen. Nah und doch soweit entfernt, daß geschmacklose Einzelheiten menschlicher Werke nicht störend zur Geltung kommen können, entzückt das Auge ein prächtiges, harmonisches Bild.

Bevor wir den aus der Pufelsschlucht stets neu genährten Mündungskegel der Bachmure auf starkem Brückendamm befahren, hält der Zug in der Station Runggaditsch (1150 m), wo jene aussteigen müssen, die über St. Michael nach Kastelruth oder über Pufels und die Heißböck-Senne auf die Seiseralpe und den Schlern wandern wollen. Dann schlängelt sich der Zug eilig weiter, am schattigen Fuß des steilen Pitzberges dahin, biegt bald über das Tal und kreuzt aus einer Eisenbrücke abermals den Grödenbach und die Straße, um nun am sonnigen Fuß des Raschötz im verstreut befiedelten, sanften Gelände von Außerwinkel aufwärts zu streben.

Jetzt beginnt die große S-förmige Schleife, die zweimal die gerade ansteigende Poststraße schneidend, zwischen den zwanglos hier und dort, einsam und gesellig stehenden Häusern wie eine Riesenschlange sich hinanwindet und den Zug schließlich unter einem triumphbogenartig querübergespannten Steg zur Stationsplattform von St. Ulrich hinaufleitet (1127 m).

Vor dem netten Holzbau des Bahnhofes herrscht stets reges geschäftliches und geselliges Leben. Ist doch St. Ulrich politisch, wirtschaftlich wie sozial der Hauptort Grödens, was sich schon in seinen Wohlhabenheit bekundenden, großen, oft ein- und mehrstöckigen Baulichkeiten ausprägt. Diese gleichen häufig auch sonst im ganzen Oberlaus des Tales eher Villen als Bauernhäusern, wozu wohl, ganz besonders in St. Ulrich, der starke Fremdenverkehr und Sommerfrischlerbesuch beitragen mag.

An der neuen monumentalen Steinbrücke mit dem Standbild des Bürgermeisters Brugger vorbei, worüber die Straße zum Kirchenplatz und dem tiefergelegenen, gassenartig erbauten Teil von St. Ulrich führt, rollt der Zug auf einer Eisenbrücke über den klammartig eingeschlossenen Kutschnerbach, an der Mündung des Annagrabens vorüber, in den achten Tunnel. Knapp hinter der Kirche in ihm den ehemaligen Friedhofshügel unterfahrend, ist der Zug gleich wieder im Freien und folgt angesichts des unten in der Talsohle, am Antoniboden, ausgebreiteten Marktes der am Außerriedelhang sich hinschmiegenden Trasse. Bei der letzten geschlossenen Häusergruppe aus hoher Brücke ein tiefes Bachrinnsal übersetzend, kreuzt die Bahn die wieder heraufgestiegene Straße und befährt nun das Mattengehänge des Innerriedels. Jenseits, im felsumgürteten Kessel zwischen Pitzberg und Wolfsbühel, sendet ein Wasserfall wehende Schleiergrüße der Seiseralpe herüber und die Gipfel der Langkofelgruppe sägen immer kühner in den Himmel. Mit Erreichen der Haltestelle Innerriedel (1341 m) öffnet sich jenseits die Saltrieschlucht, durch die der Weg zum wunderschönen Konfinboden, dem prächtigen, waldumrahmten Vorhof der Langkofel-Felsarena, und über die Seiseralpe zum Rosengarten führt, von dessen Bergen im Hintergrund aus kurze Zeit Fallwand und Molignon sichtbar werden.

Den als Wasserfall über eine Felswand springenden Bilonbach auf viaduktähnlicher Betonbrücke übersetzend und gleich hernach die Straße querend, pustet nun der Zug schwer ober dem alten Wirtshaus Unterkofel durch die kurze Talenge hinaus, an den Felsabstürzen einer vordrängenden Terrasse dahin, aus der (noch unsichtbar) inmitten einer zusammengerückten Häuserschar die große Kirche von St. Christina mit schlanker Turmspitze gen Himmel weist.

Oberhalb dieser Stufe öffnet sich dann eine malerische Weitung. Gemeinsam mit der Straße zieht unter der hochaufgedämmten Plattform der Station Christina der Schienenstrang an einer alten Häuserzeile vorbei, und mit einer engen Spirale, die fast schon ein Kreis ist, zweimal die Straße knapp vor dem neuen Hotel Post kreuzend, erreicht der Zug den sauberen Holzbau des Bahnhofes.

Gegenüber in schattiger Felsschlucht stäubt wieder ein hoher Wassersturz, von dem links in Serpentinen ein zum Konfinboden führender Karrenweg ansteigt, und über walddunklen Vorbergen ragt der wildzerschründete Langkofel ehrfurchtheischend in den Äther. Talauswärts ist nun die um die Kirche gescharte behäbige Häusergruppe von Sankt Christina sichtbar, unter der der Zug durch einem Kehrtunnel – es ist der neunte und letzte – den steilen Wiesenhang des Pitschbergsockels erreicht.

An diesem quert nun die Trasse, ober der unter uns liegenden Station und an der Häusergruppe beim Dosseswirt vorüber, in das Tal des Tschislesbaches hinein, wo zwischen den steilen, felsdurchsetzten Waldkulissen des Pitschberges und der Schuazalpe über dem anmutig besiedelten Gefilde die Klippen der Geißlerspitzen den Hintergrund bilden. Aus einer Eisenbrücke über den heimtückischen Wildbach und fast den weißen Würfel des Hauses Bastlé streifend, kreuzt der Zug die Straßensteile, wo bei Kilometer 27 die Haltestelle Regensburger Hütte (1454 m) eingeschaltet ist. Knapp hinter dem Hotel Wolkenstein eilt die Bahn wieder ins Haupttal zurück und biegt um die Nase einer Böschung in dessen schluchtartige Verengung. Jenseits hat man nun die schon längst die Aufmerksamkeit anlockende Fischburg nahe gegenüber. Das früher als Armenhaus dienende, heute Privatbesitz gewordene einstige Jagdschloß der Wolkensteiner konnte, von ferne gut erhalten scheinend, hier den beklagenswerten Ruinenzustand nicht länger verbergen. Rechts davon öffnet sich zwischen den köstlichen Alm- und Schikuppen Mont de Soura und Ciamp da Pinöi die Waldfurche des traumschönen Ampezzantales, durch das ein stimmungsvoller Anstieg zum Sellajoch führt. Und über all der Herrlichkeit, ein plattengepanzertes, titanisches Idealgebild, erhebt sich in wilder Größe mit edlem Linienschwung der König des Grödentales, der stolze, unvergleichliche Langkofel.

Mit Erreichen der Haltestelle La Pozza (1496 m) ist die Bachschlucht zu Ende, in deren kühlem Grunde nicht nur ein Mühlenrad geht, sondern auch Turbinen sich drehen, da sich das kleine Elektrizitätswerk von St. Christina dort befindet, das trotz seiner modernen Bestimmung mit noch ein paar malerischen Häusern am schäumenden Wasser nebst der umgebenden Landschaftsszenerie idyllische Motive darbietet. In der nun sich öffnenden Talweitung, die von sanft schwellenden Matten erfüllt ist, auf deren grünen Wogen anmutig verstreut allenthalben freundliche Behausungen stehen, bilden die über dunklen Waldhängen aufragenden farbigen Dolomitmauern der Stevia-Alpe und des Monte Soura am Langental-Eingang die Umrahmung der Landschaft, die durch die Zinnendruse der Rot- und Tschierspitzen, den gigantischen Terrassenwall der Sella und die Felspyramide des Langkofels zum großzügigen Rundbild gestaltet wird.

Nach dem Haus Pigon, wo die Bahn die wieder herangekommene Straße in kurzer Folge zweimal quert, wendet sie sich vom Fuß des Steilabbruches der Schuazalpe im Bogen zum Grödenbach zurück. Wo die Häusergruppe um den großen Kasten des Hotels Oswald von Wolkenstein geschart, in Sicht kommt, kreuzen sich zum letzten Male Straße und Bahngeleise, das den Zug aus die Wiesen hinausführt, zur Haltestelle Wolkenstein (1562 m), unweit der Wallfahrtskirche St. Maria in Selva.

Offen klafft nun die Riesenpforte zum gassenartigen Langental, flankiert von dem Wandsturz des Monte Soura rechts und der Steviamauer links, worin noch letzte Reste der einstigen Stammburg der Wolkensteiner zerbröckeln. Und dazwischen ist die bleiche Wildnis der Puezgruppe und die verkarstete Gardenazza-Hochfläche sichtbar. Fast zierlich wirkt dagegen der Anblick des nahegerückten Rudels der Rotspitzen, unter deren Südabfall, vom Grödnerjoch leicht erreichbar, das Seitental »Danter ceppies« absinkt. Durch dieses Tal führte bis ins 14. Jahrhundert der Weg übers Grödnerjoch, das jetzt im Winter wieder benutzt wird, da es eine genußreiche Schiabfahrt bietet. Gigantisch, in überwältigender Ungeheuerlichkeit steht aber allbeherrschend die himmelstürmende Wand der Sella über dem Tale.

Und aus diese rollt nun das putzige Züglein mit Don Quichottschem Eifer los. An der gotischen Wallfahrtskirche mit dem roten Nadelturm, die ein schon 1503 verehrtes Gnadenbild birgt, und an dem ihr benachbarten großen Pfarrhaus und Friedhof vorbei, schmiegt sich die Bahn am Bustatschgehänge dahin. Im obersten Winkel des Grödentales, am Piz Culatsch, einem vorgeschobenen, haltgebietenden Sporn der Sella, über den aus der erdrückenden Wucht des Felsenwalles wie zwei beschwörende Finger das Doppelhorn der Murfreittürme sich emporreckt, endet in der geräumigen Station Plan (1594 m) nach 31 km Fahrt die Grödenbahn.

Links / Literatur

Übersicht über alle (süd-) tirolerischen Bahnen bei den „Tiroler Museumsbahnen“ Innsbruck: www.tmb.at

Barth, Hanns, 1927: Gröden und seine Berge. München, 131 Seiten.

Dultinger, Josef, 1982: Auf schmaler Spur durch Südtirol. Schmalspurbahnen südlich des Brenners.

Dultinger, Josef, 1990: Vergessene Vergangenheit. Schmalspurbahnen der k.u.k. Armee zur Dolomitenfront 1915–1918.Thaur bei Innsbruck

Perathoner, Elfriede, 1991: Die Grödnerbahn. Bozen.

DEEF: Zur Brennerbahn bzw. Brennerbasistunnel: http://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/brennerbasistunnel.htm

DEEF: Brennerbasistunnel Süd (Baustellenvisite Franzensfeste): http://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/brennerbasistunnel_franzensfeste.htm

DEEF: Zu Fuß entlang der alten Strecke vom Brenner bis Gossensaß (ein Reader in 4 Teilen) http://www.dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org/brennerbahn_bahnhofbrenner.htm

Besuchen Sie auch unseren Video-Kanal – Join our Video-Channel

https://www.youtube.com/@Railways-Ropeways-of-Europe

Text / Fotos / Videos copyright DEEF / Dr. Michael Alexander Tiberius Populorum

Sollten Sie Anregungen zu den Projekten haben oder eigene Beiträge oder Fotos präsentieren wollen, so freuen wir uns auf eine Kontaktaufnahme. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte um Info >

redaktion@dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org

Bericht von: Dr. Michael Alexander Tiberius Populorum, Chefredakteur Railway & Mobility Research Austria / DEEF

Erstmals Online publiziert: / page first published 15. August 2011; Seiten-Relaunch 24.1.2026; Letzte Ergänzung / page last modified 26.1.2026