Kurze Geschichte der Eisenbahn in Österreich

Beginn, Staatsbahn- und Privatbahn-Phasen, Verstaatlichung (1837 bis 1918)

Als Geburtsstunde der Eisenbahn in Österreich (mit Dampftraktion) gilt das Jahr 1837, als am 23. November erstmals geladene Passagiere auf der Kaiser Ferdinands Nordbahn von Wien Floridsdorf nach Deutsch Wagram reisten. Der erste fahrplanmäßige Personenzug befuhr die Strecke dann am 6.1.1838, die Verlängerung bis Brünn über Lundenburg (heute Breclav) ging dann im Juli 1839 in Betrieb. Die Nordbahn sollte sich in Folge bis 1918 zu einer der wichtigsten Bahnunternehmungen der Donaumonarchie entwickeln.

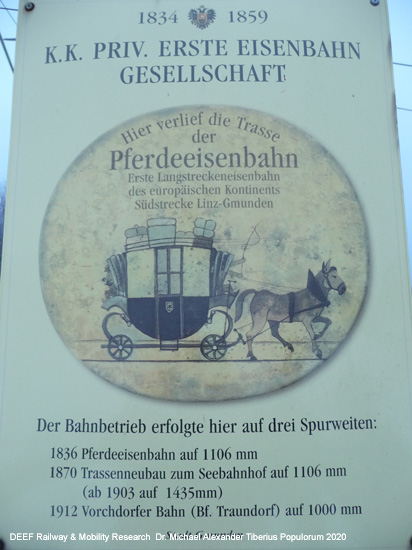

Vor der Nordbahn wurde schon zwischen den Jahren 1827 und 1836 die Pferdeeisenbahn von Budweis über Linz bis nach Gmunden errichtet, welche dem Salzhandel zwischen Böhmen und dem Salzkammergut diente und in Folge dann partiell auf Dampftraktion umgestellt wurde (heute Summerauerbahn).

Österreich war im 19. Jahrhundert ein big playern unter den europäischen Staaten aber nach der Filetierung der Donaumonarchie als Folge der Niederlage im 1. Weltkrieg kamen viele in der k.k. Zeit errichtete Bahnstrecken unter neue ausländische Verwaltungen, wo sie auch heute noch – so nicht eingestellt – Verwendung finden.

Treiber des Eisenbahnbaus waren alternierend private Investoren sowie der Staat. Nach einem Rückgang der privaten Investitionen in den Bahnbau nach der 1. Privatbahn-Phase wurde in einer 1. Staatsbahn-Phase ab 1841 bis 1854/58 der Staat zum wesentlichen Investor. Zahlreiche neue Linien wurden gebaut, wobei die wesentlichen Bauvorhaben der Ausbau der Nordbahn sowie einer Südbahn über den Semmering bis nach Triest zur Anbindung des dortigen Hafens waren. Diese Südbahn wurde in Folge bis 1923 von der Südbahngesellschaft betrieben.

Das staatliche Agieren als Investor war zwar anfangs von Erfolg gekrönt, allerdings gingen dem Staat die Mittel aus und es wurde eine 2. Privatbahn-Phase basierend auf dem 1854 erlassenen Neuen Konzessionsgesetzes eingeläutet. Der Staat unterstützte private Investoren vor allem durch günstige Kredite und Zinsgarantien. Im Zeitraum bis 1873 (Beginn der Wirtschaftskrise) entstanden einige Eisenbahnstrecken unter privater Ägide, was auch notwendig war, hinkte doch Österreich im Vergleich zu Nachbarstaaten – vor allem Preußen – im Eisenbahnwesen hinterher. Was sich – im Verbund mit einer unterdotierten Armee – nachhaltig negativ auf das Fortbestehen der Donaumonarchie auswirkte.

Allerdings wurden volkswirtschaftlich wichtige Bahnbauten (bspw. Arlbergbahn) nicht verwirklicht, weil sie den privaten Investoren zu wenig lukrativ erschienen. Daher wurde bereits 1866 vom damaligen Handelsminister Bernhard von Wüllerstorf-Urbair ein Eisenbahnmemorandum vorgelegt, wo verstärktes staatliches Engagement im Eisenbahnwesen verlangt wird.

Wie in vielen anderen Staaten auch setzte sich in Folge ab 1880 (Bewilligung staatlicher Mittel für den Bau des Arlbergtunnels) der Staatsbahngedanke durch (2. Staatsbahn-Phase), zahlreiche (defizitäre) Privatbahngesellschaften wurden verstaatlicht, indem die Konzessionen „eingelöst“ wurden (Übernahme der Aktien). Bspw. 1884 die Kaiserin-Elisabeth-Bahn (heutige Westbahnstrecke), 1887 die Rudolfsbahn, 1906 die Nordbahn.

In Folge der Verstaatlichungen (tw. Notverstaatlichungen) privater Eisenbahngesellschaften entstanden 1884 die kaiserlich-königlichen Staatsbahnen, auch k.k. österreichische Staatsbahnen, abgekürzt kkStB. , in der österreichischen Reichshälfte (Cisleithanien).Ab 1867 lag die Leitung des Staatsbahn-Wesens in den Händen des Handelsministeriums, genauer gesagt in der am 1. 1. 1884 gegr. Generaldirektion der k.k. Staatsbahnen), ab 1896 im neugegründeten k.k. Eisenbahnministerium. Das k.k. Eisenbahnministerium lenkte die Staatsbahn direkt und existierte bis 1918.

Privatbahnen in der Donaumonarchie

Wie vorhin erwähnt, erfüllten Privatbahnen neben der Staatsbahn (k.k.Stb) eine wichtige Rolle beim Bahnbau wie auch beim Betrieb von Eisenbahnstrecken. Nachfolgend eine kleine Auswahl von ehemaligen Privatbahn-Gesellschaften auf österr. Territorium:

![]() k.k. privilegierte Südbahn-Gesellschaft (*1858)

k.k. privilegierte Südbahn-Gesellschaft (*1858)

![]() k.k. priviligierte österreichische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft (*1854)

k.k. priviligierte österreichische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft (*1854)

![]() k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB, 1836)

k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB, 1836)

![]() k.k. privilegierte Kaiserin Elisabeth-Bahn (KEB, *1856)

k.k. privilegierte Kaiserin Elisabeth-Bahn (KEB, *1856)

![]() k.k. privilegierte Kaiser Franz Josephs-Bahn (KFJB, *1866)

k.k. privilegierte Kaiser Franz Josephs-Bahn (KFJB, *1866)

![]() k.k. privilegierte Kronprinz Rudolf-Bahn (KRB, *1866)

k.k. privilegierte Kronprinz Rudolf-Bahn (KRB, *1866)

Einige in der Donaumonarchie gegründete private Eisenbahngesellschaften existieren bis heute (bspw. GKB Graz-Köflacher Bahn).

Die Neuen Alpenbahnen

Österreich ist ein Pionier wenn es um den Bau von Alpenbahnen geht. In der damaligen österreichisch-ungarischen Monarchie wurde mit der Semmeringbahn die erste Alpenbahn überhaupt errichtet, nämlich 1850 bis 1854, heute Unesco Weltkulturerbe. Und in der Monarchie entstanden in Folge noch weitere Alpenbahnen wie bspw. die zweite Alpenbahn überhaupt, die 1867 eröffnete Brennerbahn.

Einen besonderen Stellenwert sollten dann die sogenannten „Neuen Alpenbahnen“ einnehmen. Diese hatten das Ziel, Österreichs Tor zur Welt, den Hafen von Triest, besser an Zentralösterreich und an Süddeutschland anzubinden. Denn der wichtigste Hafen Österreich-Ungarns wurde vorerst nur durch die private Südbahn-Gesellschaft (k.k. privilegierte Südbahn-Gesellschaft) adäquat angebunden, quasi eine Monopolstellung. Eine 2. Eisenbahnverbindung mit Triest musste also her, um von der privaten Südbahn unabhängig zu werden. Und das lies sich der Staat auch einiges kosten – die 1901 vom Reichsrat, dem Parlament Altösterreichs, getroffene Entscheidung betraf mit einem Volumen von umgerechnet 1,76 Milliarden Euro das größte Investitionsvorhaben der letzten Jahrzehnte in der Donaumonarchie.

Das Projekt „Neue Alpenbahnen“ umfasste den Bau folgender Nord-Süd Bahnstrecken über bzw. durch die Alpen für die k.k. Staatsbahnen:

![]() Tauernbahn mit 8.371 m langem zweigleisigen Tauerntunnel (Schwarzach St. Veit – Spittal Millstättersee, Länge 79 km)

Tauernbahn mit 8.371 m langem zweigleisigen Tauerntunnel (Schwarzach St. Veit – Spittal Millstättersee, Länge 79 km)

![]() Pyhrnbahn mit 4.766 m langem eingleisigen Bosrucktunnel (Linz – Selzthal, Länge 104,2 km)

Pyhrnbahn mit 4.766 m langem eingleisigen Bosrucktunnel (Linz – Selzthal, Länge 104,2 km)

![]() Karawankenbahn mit 7.976 m langem zweigleisige Karawankentunnel (Klagenfurt – Aßling/Jesenice, Länge 40,1 km)

Karawankenbahn mit 7.976 m langem zweigleisige Karawankentunnel (Klagenfurt – Aßling/Jesenice, Länge 40,1 km)

![]() Wocheiner Bahn mit 6.339 m langem zweigleisigen Wocheinertunnel (Aßling/Jesenice – Görz/Nova Gorica, Länge 89,1 km)

Wocheiner Bahn mit 6.339 m langem zweigleisigen Wocheinertunnel (Aßling/Jesenice – Görz/Nova Gorica, Länge 89,1 km)

![]() Karstbahn, auch Triester-Bahn (Görz Staatsbahnhof / Nova Gorica – Triest S. Andrä/Trieste Campo Marzio, Länge 56 km)

Karstbahn, auch Triester-Bahn (Görz Staatsbahnhof / Nova Gorica – Triest S. Andrä/Trieste Campo Marzio, Länge 56 km)

Für die südlichen Abschnitte Wocheinerbahn und Karstbahn ist auch die Bezeichnung Transalpina gebräuchlich.

Nach dem Zerfall der Donaumonarchie 1918 haben die Wocheiner- und Karstbahn deutlich an Bedeutung verloren, auch weil diese beiden Bahnen auf 2 Länder (Italien bzw. Jugoslawien/Slowenien) aufgeteilt wurden.

BBÖ und Reichsbahnzeit (1918 bis 1945)

Nach der Niederlage der Donaumonarchie Österreich-Ungarn im 1. Weltkrieg herrschte Chaos im Lande. Die einzelnen Nationalstaaten versuchten die Gunst der Stunde zu nutzen um sich von der Monarchie, von Wien zu lösen und eigene Staaten zu begründen. Nach dem Diktatfrieden von St. Germain, einen Pariser Vorort, blieb von der alten Monarchie territorial nicht mehr viel übrig und obendrein hatten marodierende Linke (Sozialisten und Kommunisten) den Kaiser für abgesetzt erklärt und vertrieben.

Diese Filetierung Österreichs wirkte sich natürlich auch gravierend auf das Eisenbahnnetz aus, lagen doch plötzlich viele Strecken im (feindlich gesinnten) Ausland. Dieser missliche Zustand sollte sich bis nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990 und oftmals sogar bis heute prolongieren. Man denke daran, dass immer noch einige Regionalbahnen ins ehemals kommunistische Ausland unterbrochen oder gar abgebaut wurden. Bspw. die Laaer Ostbahn und die Thayatalbahn zu unseren tschechischen Nachbarn, die Pressburger Bahn zu unseren slowakischen Nachbarn, nach Ungarn die Strecken Ödenburg (Sopron) – Güns (Kőszeg) und die Pinkatalbahn Friedberg-Steinamanger (Szombathely) sowie der nach wie vor fehlende Lückenschluss bei der Radkersburger Bahn hinüber nach Slowenien.

Aus den k.k. Staatsbahnen, die im November 1918 zu existieren aufhörten, wurden in Folge die Österreichischen Bundesbahnen, wobei die Bezeichnungen wie folgt lauteten:

-

-

- Deutschösterreichische Staatsbahnen (DÖStB) 1918/19

- Österreichische Staatsbahnen (ÖStB) ab 21.11.1919

- Österreichischen Bundesbahnen ab 1.4.1921, eigener Wirtschafskörper seit 19.7.1923

-

Als Abkürzung musste in der Zwischenkriegszeit die Bezeichnung „BBÖ“ (Bundesbahnen Österreichs) gewählt werden, da die Bezeichnun ÖBB (eigentlich OeBB) für die schweizerische Oensingen-Balsthal-Bahn in Verwendung stand.

Da die großen Kohlevorräte nun im Ausland lagen (Tschechien), war es von besonderer Bedeutung, diesbezüglich möglichst rasch unabhängig zu werden. Und so wurde trotz großem Gegenwind durch „Kohlebarone“ die Elektrifizierung vorangetrieben.

Folgende wichtige Linien wurden in der Zwischenkriegszeit elektrifiziert:

* Innsbruck West–Telfs-Pfaffenhofen–Landeck (1923)

* Stainach-Irdning–Attnang-Puchheim (1924)

* St. Anton am Arlberg–Langen am Arlberg (1924)

* Landeck–St. Anton am Arlberg (1925)

* Langen am Arlberg–Bludenz (1925)

* Bludenz–Feldkirch–Staatsgrenze bei Buchs (1926)

* Feldkirch–Bregenz (1927)

* Innsbruck–Wörgl–Staatsgrenze bei Kufstein (1927)

* Wörgl–Saalfelden (1928)

* Innsbruck–Brennersee (1928)

* Salzburg–Schwarzach-St. Veit (1929)

* Schwarzach-St. Veit–Saalfelden (1930)

* Schwarzach-St. Veit–Mallnitz (1933)

* Brennersee–Staatsgrenze beim Brenner (1934)

* Mallnitz–Spittal-Millstättersee (1935)

Nach dem „Anschluss“ Österreichs durch das Deutsche Reich am 12./13. März 1938 wurden die Bundesbahnen am 18. März 1938 in die Deutsche Reichsbahn eingegliedert. Wie schon im 1. WK so rollten auch im 2. WK die Räder der Eisenbahn vornehmlich für militärische Zwecke. Dazu wurden auch einige Ausbaumaßnahmen geleistet wie den Ausbau der Tauernbahn sowie der Passauerbahn.

Ab 1944 wurden die Bahnanlagen zunehmend von angelsächsischen Bomberverbänden demoliert und beim Kriegsende 1945 lagen viele Eisenbahnanlagen in Schutt und Trümmern.

Die Österreichischen Eisenbahnen seit 1945

Wieder einmal war Alles kaputt 🙁 Zwar spalteten sich keine Gebiete von Österreich ab wie nach dem 1. Weltkrieg, aber zahlreiche Staaten im Osten sonderten sich ab – oder wurden von der Besatzungsmacht der UdSSR abgesondert. Der „Eiserne Vorhang“ war geboren 🙁 Mit natürlich gewaltigen Nachteilen für den Personen- und Güterverkehr auf der Schiene. Eisenbahnübergänge nach Tschechien (CSSR) wie in Laa/Thaya oder die Pressburger Bahn oder nach Ungarn wie bspw. Oberpullendorf nach Steinamanger oder Slowenien wie bspw. in Radkersburg waren unterbrochen und sind es teilweise bis heute.

Alles was rollen konnte wurde eingesetzt, Waggons wie Lokomotiven. Sogenannte Spantenwagen prägten das Bild auf Österreichs Schienen, zumindest im Regionalverkehr.

Vorrang hatte in dieser Zeit die restliche Elektrifizierung wichtiger Strecken, die großteils bis in die 1970er Jahre abgeschlossen wurde. Aber die Stilllegung zahlreicher Strecken aufgrund des Aufkommens des Individualverkehrs (Auto, Autobus) sowie der Kurzsichtigkeit von Politik und Eisenbahnbetreibern (ÖBB) ab den 1960er/1970er Jahren bis heute fügte dem System Eisenbahn in Österreich schweren Schaden zu. Ein bekanntes Beispiel dazu ist die Demontage der Salzkammergut Lokalbahn („Ischlerbahn“), die man heute mehr denn je bedauert.

Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus/Kommunismus 1989 (Fall des Eisernen Vorhangs) intensivierte sich löblicherweise der Verkehr West-Ost auf der Schiene deutlich, allerdings sind zahlreiche ehemalige lokale Eisenbahngrenzübergänge bis heute nicht wieder aktiviert.

Der „Platzhirsch“ ÖBB und die „Bahnliberalisierung“

Die ÖBB firmierten ab 27.04.1945 als Österreichische Staatseisenbahn (ÖStB) und endlich ab 05.08.1947 konnten sich die Österreichische Bundesbahnen auch mit der bis heute gültigen Abkürzung ÖBB bezeichnen, die ja vorher für die Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) reserviert gewesen war.

Die ÖBB sind mit Abstand das größte Eisenbahn-Verkehrsunternehmen (EVU) in Österreich und jahrzehntelang ohne wirkliche Konkurrenz im Personen- wie Güterverkehr. Das hat sich – glücklicherweise für den Markt und seine Teilnehmer – längst geändert und die Struktur der ÖBB hat sich ab 2004 den neuen Gegebenheiten angepasst.

Die ÖBB sind nach dem Bundesbahngesetz 1992 organisiert (ÖBB eigene Rechtspersönlichkeit), das durch die Bundesbahnstrukturreformgesetze der Jahre 2003 und 2009 umfassend geändert wurde. Seit 1.1.2005 sind die Österreichischen Bundesbahnen in 4 selbständige Teilgesellschaften aufgesplittet, an deren Spitze die ÖBB-Holding AG steht, die sich zu 100 % im Eigentum der Republik Österreich befindet. Ziel der Strukturreform war die Einrichtung von selbständigen Teilgesellschaften, um eine Trennung zwischen Bahninfrastruktur und Bahnbetrieb zu gewährleisten, was auch bei vielen anderen Eisenbahngesellschaften in Europa zu beobachten ist.

Die Struktur des ÖBB-Konzerns zeigt sich seit 2005 wie folgt (Stand 2025, Grobgliederung):

![]() Die ÖBB Holding AG an der Spitze für die strategische Ausrichtung des gesamten Konzerns und als Verbindungsglied zum Eigentümer Republik Österreich verantwortlich.

Die ÖBB Holding AG an der Spitze für die strategische Ausrichtung des gesamten Konzerns und als Verbindungsglied zum Eigentümer Republik Österreich verantwortlich.

Darunter hat es 3 operative Tochtergesellschaften und deren zahlreiche angegliederte Gesellschaften, nämlich

![]() ÖBB-Personenverkehr AG (u.a. mit Österreichische Postbus AG, Technische Services GmbH…)

ÖBB-Personenverkehr AG (u.a. mit Österreichische Postbus AG, Technische Services GmbH…)

![]() Rail Cargo Austria AG

Rail Cargo Austria AG

![]() ÖBB-Infrastruktur AG (u.a. mit ÖBB Immobilien-Management GmbH…)

ÖBB-Infrastruktur AG (u.a. mit ÖBB Immobilien-Management GmbH…)

Konzernchef ist seit 2016 Andreas Matthä, Sitz der Holding ist das neue ÖBB-Gebäude am Wiener Hauptbahnhof.

Kritisch hinterfragt wird hinsichtlich der Struktur die Nähe der ÖBB Infra AG zum ÖBB-Konzern – ist hier wirklich anderen EVU´s im Personen-wie Güterverkehr ein diskriminierungsfreier Zugang zum Eisenbahnnetz gewährleistet?? (> komplette Ausgliederung / Loslösung von den ÖBB ?)

Weitere Kritik / Überlegung: Braucht es wirklich eine aufgeblähte und kostenintensive Holding AG über den 3 operativen Gesellschaften?

Kritisiert wird auch oftmals, dass die ÖBB (Holding wie Töchter) eigenmächtig „herumfuhrwerken“, bspw. wenn es um neue Strecken oder um die Zielplanung (Schwerpunktsetzung „Wann soll was geplant/errichtet werden“) geht. Hier wäre vor allem der Staat, das Ministerium gefragt, die müssten mehr im Sinne der Fahrgäste und nicht des ÖBB-Konzerns festlegen, wo es langgeht, wo es langzugehen hat. Auch als Aufsichtsbehörde scheint das Ministerium zu passiv zu sein und die ÖBB nutzen wohl diese Freiräume großzügig aus.

Einige Meilensteine

Logo der ÖBB: Der so genannte „Pflatsch“ löste ab 1974 das bisherige Logo der ÖBB (und vieler Bahngesellschaften), das „Flügelrad“ ab. 30 Jahe lang zierte dieser „Pflatsch“ nicht nur Lokomotiven und Triebwagen sondern auch Personen-Waggons, Güter-Waggons, Bahnhöfe und diverse Medien wie bspw. Fahrpläne. 2004 wurde der „Pflatsch“ durch die bis heute gängige Wortmarke ÖBB ersetzt.

Tak Tak Austrotakt: 1991 führten die ÖBB mit dem Neuen Austrotakt, kurz NAT‘91, erstmals einen landesweiten Taktfahrplan ein. Damals wurden stündliche Schnellverbindungen auf der Westbahn und der Südbahn sowie Schnellverbindungen im Zwei-Stunden-Takt auf den übrigen Hauptstrecken eingeführt. Parallel dazu wurde der Fuhrpark und die Sitzplatzkapazität deutlich erweitert. Symbol dieser Aufbruchstimmung war neben dem „Pflatch“ als Logo der unvergesslich und für die damalige Zeit hochinovative Triebwagen 4010, der auch als TS (Triebwagenschnellzug) wichtige Zentren in Österreich verband.

Leider wurden innert weniger Jahre viele Maßnahmen des NAT 91 zurückgenommen und das Netz wieder ausgedünnt. Von einem sogenannten „Integrierten Takt“ redet man in Ötserreich zwar gerne und das schon lange, ist aber in der Umsetzung aktuell 2025 noch meilenweit davon entfernt. Gerade Regionalbahnen (u.a. der sogenannte „Inneralpine Verkehr“) werden stifmütterlich behandelt und wenn sie nicht schon stillgelegt wurden, so schwebt nach wie vor das Damoklesschert der Einstellung über manchen Strecken. Der Grund dafür ist meist, dass man nach wie vor „auf Kaisers Schienen“ unterwegs ist, langsam mit unattraktivem Fahrplan. Und einen wirklichen Masterplan wie in der Schweiz hat es in Österreich nach wie vor nicht – das gilt es zu ändern!

EVU´s auf Österreichs Schienen (Personenverkehr, eine kleine Auswahl)

Auch wenn die Liberalisierung des Schienenverkehrs – diskriminierungsfreier Zugang zur Schieneninfrastruktur auch für private Anbieter und nicht nur für Staatsbahnen – nicht nur Befürworter hatte und hat, so ist die Öffnung der Märkte diesbezüglich als sinnvoll und positiv zu bewerten. Abschottung und Restriktion sind keine guten Voraussetzungen für Prosperität!

Direkter Konkurrent der „Staatsbahn ÖBB“ ist die 2008 gegründete und seit 2011 auf Österreichs Schienen aktive Westbahn (Westbahn Management GmbH). Anfangs bekam der Newcomer massig Knüppel vor die Füße, zwischenzeitlich ist die Westbahn ein Fixpunkt auf Österreichs Schienen, etabliert, angesehen und in manchen Dingen mit Vorbildwirkung auf den bisherigen Platzhirschen ÖBB. Aktuell 2025 ist die Westbahn (wie der Name sagt) auf der Westbahnstrecke unterwegs, die Südbahn, die Koralmbahn und die Tauernbahn sollen ab 2025/26 befahren werden. Wie zutreffend ist hier der altbekannte Spruch: Konkurrenz belebt das Geschäft und ist gut für die Kundschaft, hier die Fahrgäste.

Die anderen im Personenverkehr in Österreich tätigen EVU´s sind nicht im Fernverkehr sondern nur im Nah- und Regionalverkehr tätig, bspw.

-

-

- SLB (Salzburger Lokalbahn), Betreiber Salzburg AG, mehrere Linien (S1, S11, Pinzgauer Lokalbahn)

- GKB (Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH, u.a. Köflacherbahn und Wieserbahn

- Stern & Hafferl, mehrere Linien, u.a. Vorchdorferbahn, Traunseetram, LiLo

- Montafonerbahn AG (Montafonerbahn Bludenz – Schruns)

- Niederösterreich Bahnen GmbH / NÖVOG, u.a. Mariazellerbahn, Wachaubahn

- STLB (Steiermärkische Landesbahnen) bzw. Steiermark Bahn und Bus GmbH, u.a. S-Bahnen in der Steiermark, Murtalbahn

- WLB, Wiener Lokalbahnen GmbH, u.a. Badner Bahn

-

Dazu kommt noch eine Anzahl von Betreibern von Museumsbahnen (Nostalgiebahnen) mit sporadischen Fahrten im Tourismusverkehr. Insgesamt hatte es Ende 2023 in Österreich 88 Verkehrsunternehmen (Schienen-Control Jahresbericht 2023).

Um einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz zu gewährleisten fungiert als Regulator in Österreich die Schienen-Control, Österreichische Gesellschaft für Schienenverkehrsmarktregulierung mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien.

Eisenbahn in Österreich – Einige Kennzahlen

Infrastruktur

Kennzahlen des Österreichischen Schienen-Netzes (Stand 31.12.2023, Öffentliche Bahnen ohne touristische Bahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen)

![]() Gesamtlänge (Betriebslänge) 5.636 km

Gesamtlänge (Betriebslänge) 5.636 km

![]() davon elektrifiziert 4.195 km

davon elektrifiziert 4.195 km

![]() davon 15 kV Wechselstrom 3.820 km

davon 15 kV Wechselstrom 3.820 km

![]() Normalspur (1.435 mm) 5.329 km

Normalspur (1.435 mm) 5.329 km

![]() Schmalspur 307 km

Schmalspur 307 km

![]() davon 760 mm (Bosnische Spur) 264 km (längste Mariazeller Bahn mit 83 km)

davon 760 mm (Bosnische Spur) 264 km (längste Mariazeller Bahn mit 83 km)

![]() Eingleisige Strecken 3,430 km

Eingleisige Strecken 3,430 km

![]() Zweigleisige Strecken 2.207 km

Zweigleisige Strecken 2.207 km

Die meisten Streckenkilometer hat es mit 1.737 km in Niederösterreich, die wenigsten in Vorarlberg mit 121 km. Quelle: Jahresbericht Schienen-Control 2023

Güterverkehr

Das Transportaufkommen auf Österreichs Schienen im öffentlichen Bereich (nicht innerhalb von Betrieben) betrug im Jahr 2024 94,4 Millionen Tonnen. Das Maximum der letzten Jahre war im Jahr 2021 (vor Corona) mit 105,3 Millionen Tonnen.

Die Transportleistung betrug 2024 auf Österreichs Schienen 21,0 Milliarden Tonnenkilometer, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 3,9 Prozent entspricht. Quellen: Statistik Austria.

Personenverkehr

Auf dem Österreichischen Schienennetz wurden 2023 328,6 Millionen Fahrgäste befördert, was einem Plus von 11,2% gegenüber 2022 entspricht. Die Zahl beinhaltet alle durch in- und ausländischen EVU´s auf Österreichs Schienen erbrachten Leistungen ausgenommen Touristikbahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen. Quelle: Statistik Austria (Stand 30.8.2024).

Text / Fotos / Videos copyright DEEF / Dr. Michael Alexander Tiberius Populorum.

Sollten Sie Anregungen zu den Projekten haben oder eigene Beiträge oder Fotos präsentieren wollen, so freuen wir uns auf eine Kontaktaufnahme. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte um Info >

redaktion@dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org

Bericht von: Dr. Michael Alexander Tiberius Populorum, Chefredaktor Railway & Mobility Research Austria / DEEF; Railways & Ropeways of Europe

Erstmals Online publiziert / page first published 15. April 2022; Letzte Ergänzung / page last modified 27.7.2025