Schweiz: Die Metro von Lausanne (Teil 2 Stadtbahn M1 Lausanne Flon -Renens)

Ein Reader in 3 Teilen

Teil 2: Die Metro von Lausanne -Die Metro M1 (Stadtbahn) von Lausanne Flon nach Renens

Übersicht

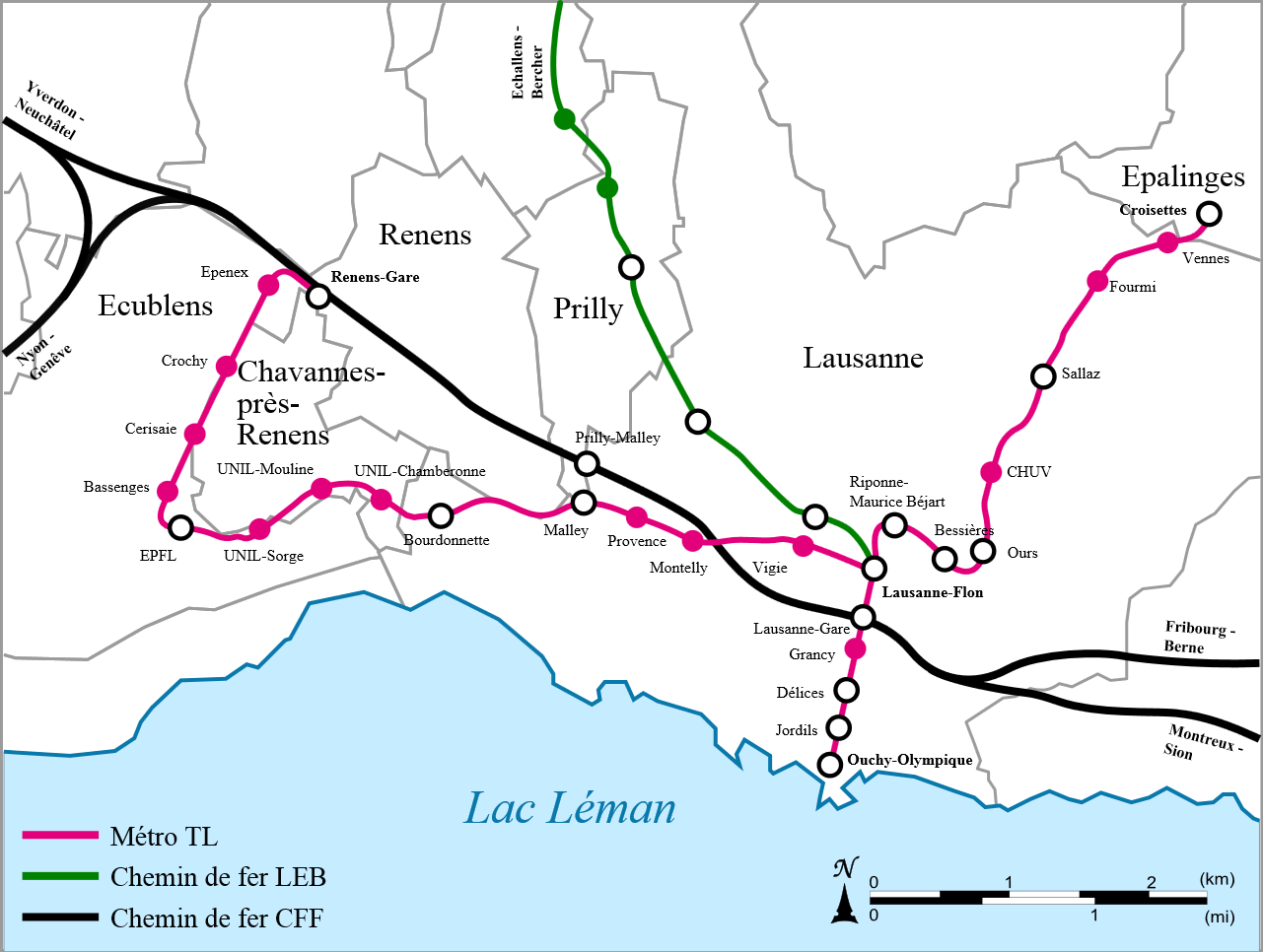

Die Metro in Lausanne als schienengebundenes Nahverkehrsmittel der Stadt Lausanne neben dem straßengebundenen ÖV-Angebot Autobus und Obus besteht aus 2 Linien, nämlich

![]() M1: Stadtbahn Lausanne vom Stadtzentrum Flon nach Renens (7,8 km Länge)

M1: Stadtbahn Lausanne vom Stadtzentrum Flon nach Renens (7,8 km Länge)

![]() M2. U-Bahn Lausanne von Ouchy am Seeufer über Flon nach Epalinges-Croisettes (5,9 km Länge)

M2. U-Bahn Lausanne von Ouchy am Seeufer über Flon nach Epalinges-Croisettes (5,9 km Länge)

Die M3 als Anbindung des Quartiers Blécherette mit dem Stadtzentrum und dem Hauptbahnhof ist seit Jahren in Planung aber immer noch nicht verwirklicht.

Details zur Metro M1 (Stadtbahn)

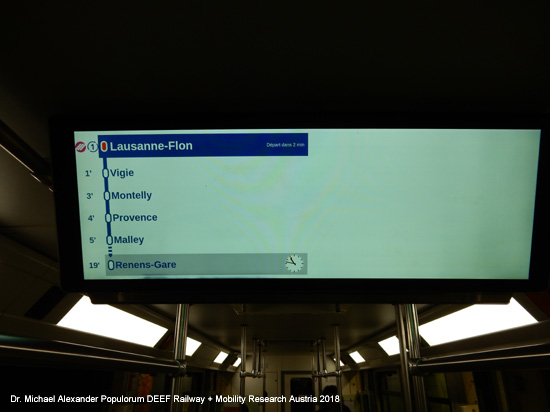

Die im Mai 1991 eröffnete und 7,8 Kilometer lange Linie m1 verbindet die Station Flon im Zentrum von Lausanne mit dem Hochschulquartier (2 Hochschulen) und hat im Bahnhof des westlichen Nachbarortes Renens wieder Umsteigemöglichkeit zu den Gleisen der SBB. Da sie mehrfach vom Individualverkehr gekreuzt wird, entspricht sie technisch gesehen einer Stadtbahn; im Innenstadtbereich sowie in Malley sind drei Stationen unterirdisch, die anderen liegen an der Oberfläche. Ursprünglich hieß die M1 Tramway du sud-ouest lausannois (TSOL), wobei sich dieser Name bei vielen Benutzern der Linie erhalten hat.

Die Betriebsführung wurde den Transports publics de la région lausannoise (TL) übertragen. Seit dem Jahr 2000 wird sie als Linie M1 der Métro Lausanne bezeichnet. 2012 fusionierte die TSOL sowie die LO (M2) mit der TL (Transports publics de la région lausannoise, dt. Öffentlicher Verkehr der Region Lausanne).

Die M1 ist normalspurig, eingleisig mit tw. zweigleisigem Ausbau und ist mit 750 Volt Gleichstrom aus der Oberleitung elektrifiziert. Die Strecke hat 15 Stationen, wovon 3 unterirdisch im Tunnel liegen.

Der Betrieb auf der Linie M1 erfolgt mit Zweisystem-Triebwagen (elektrisch, diesel-elektrisch für Fahrten im Depot) des Typs Bem 4/6. Bei diesen Wagen, die von DUEWAG, Ateliers de constructions mécaniques de Vevey ACMV und ABB hergestellt wurden, handelt es sich um eine Variante des Stadtbahnwagens Typ B. Sie haben eine Kapazität von 96 Sitzplätzen und 246 Stehplätzen. Da dies in den Stosszeiten nicht ausreicht, wird dann in Mehrfach-Traktion gefahren.

Zur Eröffnung der Strecke im Jahr 1991 wurden zwölf Wagen mit den Nummern 201 bis 212 geliefert. Im Jahr 1995 wurden zur Taktverdichtung in der Hauptverkehrszeit fünf weitere Wagen mit den Nummern 213 bis 217 geliefert. Vom Dezember 2013 bis Januar 2015 wurden fünf weitere zweiteilige Triebwagen 218 bis 222 in Betrieb genommen, um in der Hauptverkehrszeit im Fünfminutentakt mit Doppeltraktionen fahren zu können. Die Einzelteile der Wagenkästen wurden von Kesmon Meccanica in Barbengo gebaut und bei Bombardier Transportation in Villeneuve VD montiert, die Drehgestelle stammen von ausgemusterten Stadtbahnwagen Typ B der Kölner Verkehrsbetriebe, die Fahrzeuge wurden von Mitarbeitern der Montreux–Berner Oberland-Bahn im Depot der TL in Lausanne endmontiert. Da das Depot erweitert und elektrifiziert wurde, konnte auf einen dieselelektrischen Antrieb verzichtet werden.

Die M1 verkehrt in der HVZ im 5-Minuten-Takt.

Links

Betreiber der Metro Lausanne >>>

DEEF-Doku Metro Lausanne Teil 1 : Überblick >>>

DEEF-Doku Metro Lausanne Teil 2: Die Metro M1 als Stadtbahn von Lausanne Flon nach Renens >>>

DEEF-Doku Metro Lausanne Teil 3: Die Metro M2 als U-Bahn Lausanne Ouchy – Lausanne Flon – Epalinges-Croisettes >>>

Besucht auch unseren Video-Kanal – Join our Video-Channel

https://www.youtube.com/@Railways-Ropeways-of-Europe

Text / Fotos / Videos copyright DEEF / Dr. Michael Alexander Tiberius Populorum

Sollten Sie Anregungen zu den Projekten haben oder eigene Beiträge oder Fotos präsentieren wollen, so freuen wir uns auf eine Kontaktaufnahme. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte um Info >

redaktion@dokumentationszentrum-eisenbahnforschung.org

Bericht von: Dr. Michael Alexander Tiberius Populorum, Chefredakteur Railway & Mobility Research Austria / DEEF

Erstmals Online publiziert: / page first published 16. September 2025; Letzte Ergänzung / page last modified 17.9.2025